Pinacoteca Migrante

Décoloniser le musée

Publié le 06/05/2024

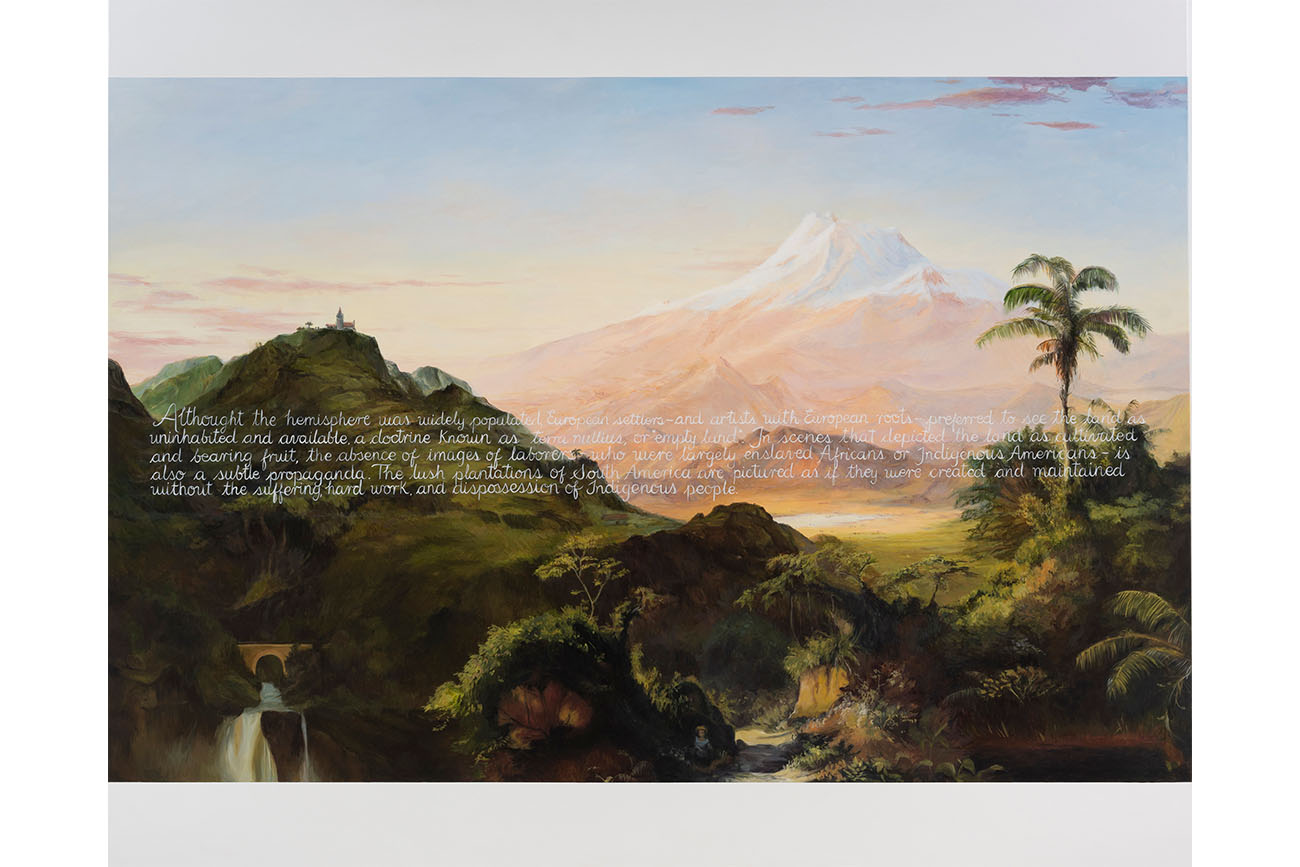

Sous les apparences les plus classiques d’une galerie de peintures bien ordonnée, Sandra Gamarra défie les récits coloniaux et propose une perspective inversée à partir des collections muséales espagnoles.

Bienvenue dans le théâtre du musée décolonial.