Il y a maintenant quatre ans, Erick Meyenberg choisit de filmer une famille albanaise ayant migré dans le nord de l’Italie trente ans plus tôt. À cette occasion, il partage avec elle une relation singulière. Ses membres l’invitent à leur table pour un moment intime où se partagent vins, chants, rires, conversations et émotions. Des saveurs d’antan, presque proustiennes, refont alors surface.

Au sein du pavillon mexicain, Erick Meyenberg propose une installation multimédia. Sur quatre écrans, il restitue ces moments passés en Italie qu’il croise avec des paysages de l’Albanie. Les images elles-mêmes voyagent, zigzaguant d’un écran à l’autre. L’artiste mexicain dit l’exil de manière implicite : on ne trouve aucun dialogue, ni aucune narration biographique de cette famille, mais ce sont leurs corps qui font discours. Le titre de l’œuvre, signifiant littéralement « Nous partions, nous revenions toujours », fait écho à Ulysse et son souvenir d’Ithaque : cette famille éprouve « le désir de retourner dans un lieu impossible, que l’on sait perdu à jamais. » Incarnant la figure de l’étranger ayant perdu sa terre, elle erre dans un espace sans nom.

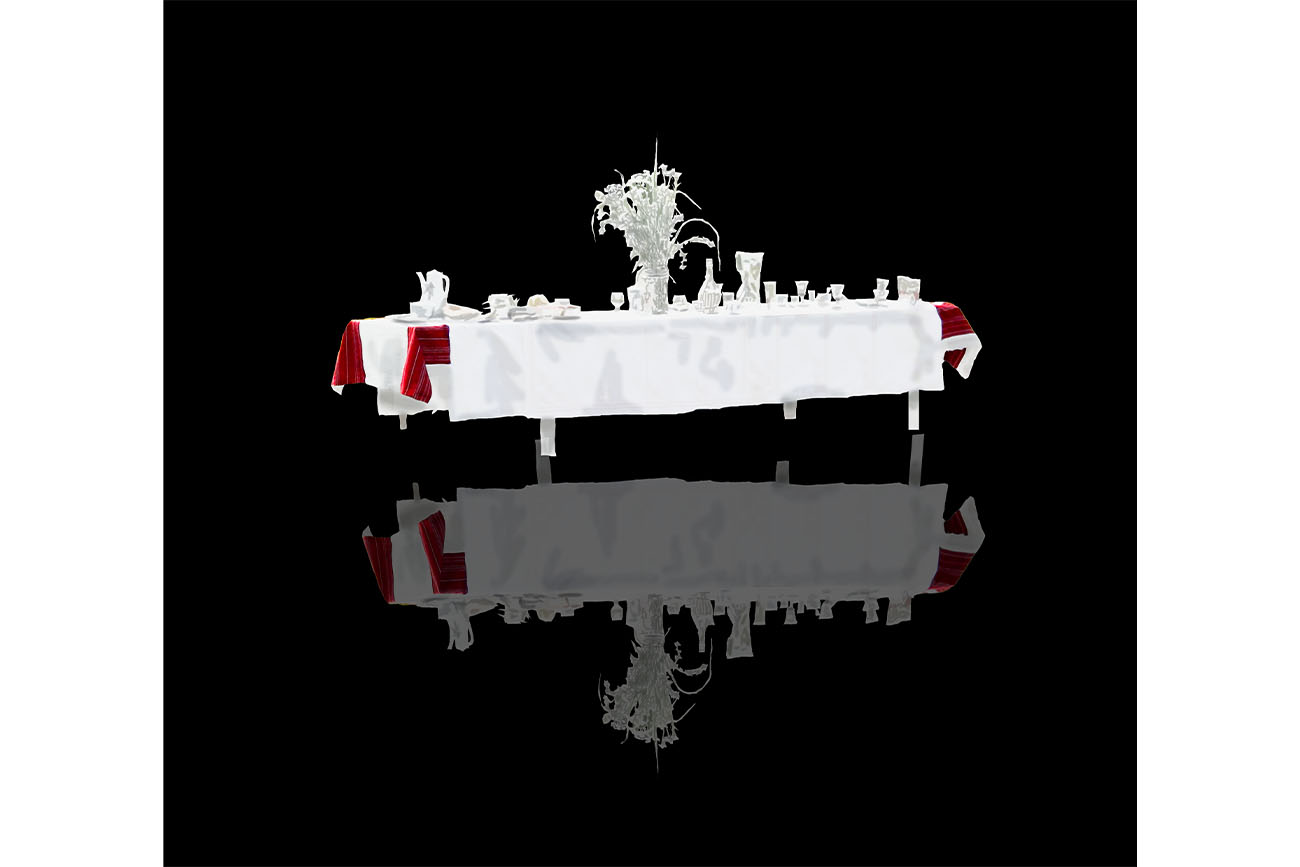

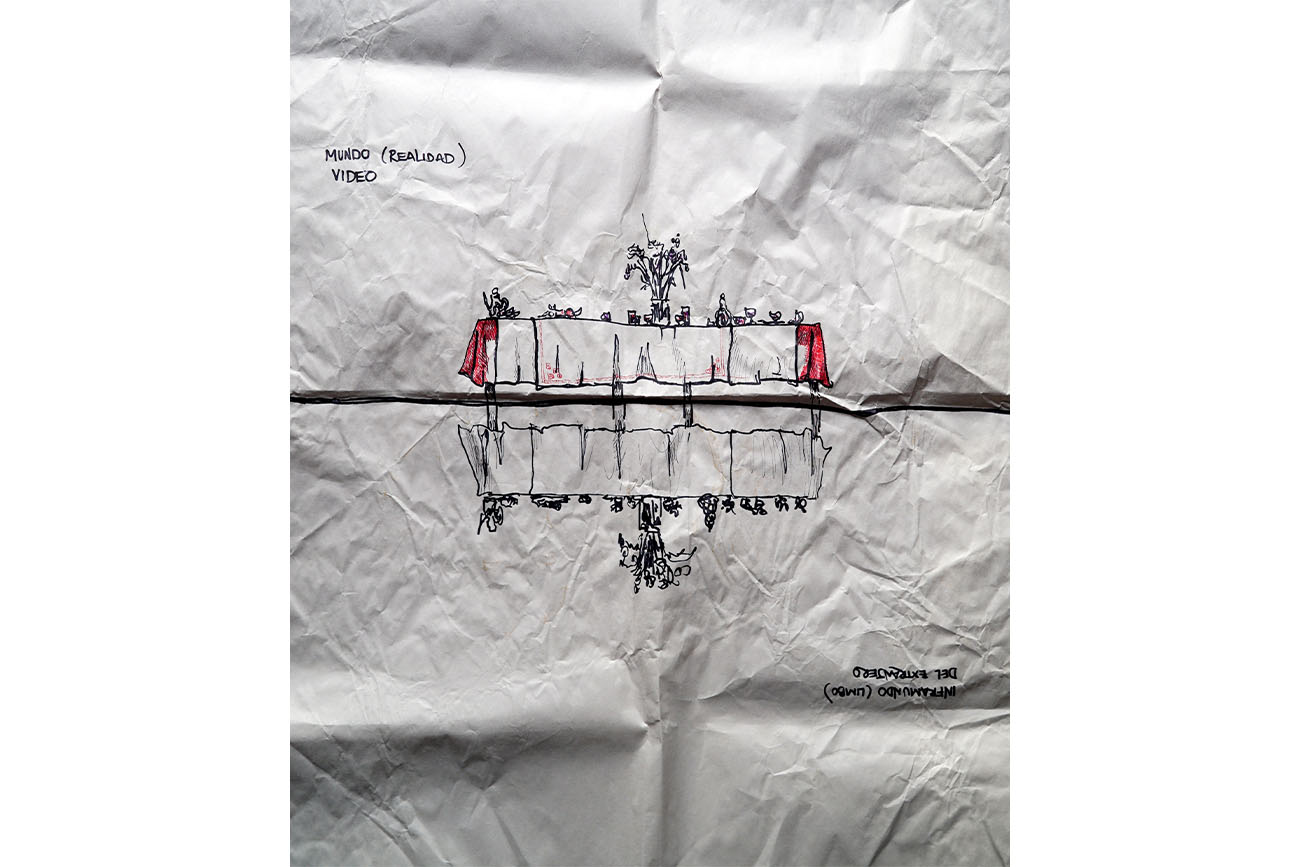

Au cœur du pavillon, un ensemble sculptural devient le miroir déformé des images projetées. Des objets en céramique disposés çà et là sur une table à manger sont dévoilés par la lueur des bougies, ravivant le souvenir d’un repas familial. La performance qui ouvre la Biennale rejoue ces instants, dans une chorégraphie dirigée par Gentian Doda, lui-même membre de la famille, et trois danseurs de sa compagnie Was bleibt kollektiv.

Bouleversant notre rapport à l’espace, trois tables se reflètent dans le lieu : depuis le centre de la pièce, depuis les écrans, et enfin depuis le sol lui-même, par un déroutant jeu de transparence. Une œuvre sonore accompagne le visiteur dans l’exposition. Sur un air baroque, la musique composée par Cesar Aliaj et Raúl Vizzi évoque des sonorités balkaniques et se mêle à des chants qui rappellent celui des sirènes. C’est une boîte noire dans laquelle le public est invité à déambuler, s’asseoir, regarder et écouter. Véritable expérience synesthésique, il faut accepter de sentir mais de ne pas tout voir : « il y aura toujours quelque chose qui échappe » affirme l’artiste, « comme la fugacité de la vie. » Hors du temps, l’exposition devient un espace liminal, au seuil de différentes perceptions, de différents mondes.