Supra Strata

Contempler le temps

Publié le 05/05/2025

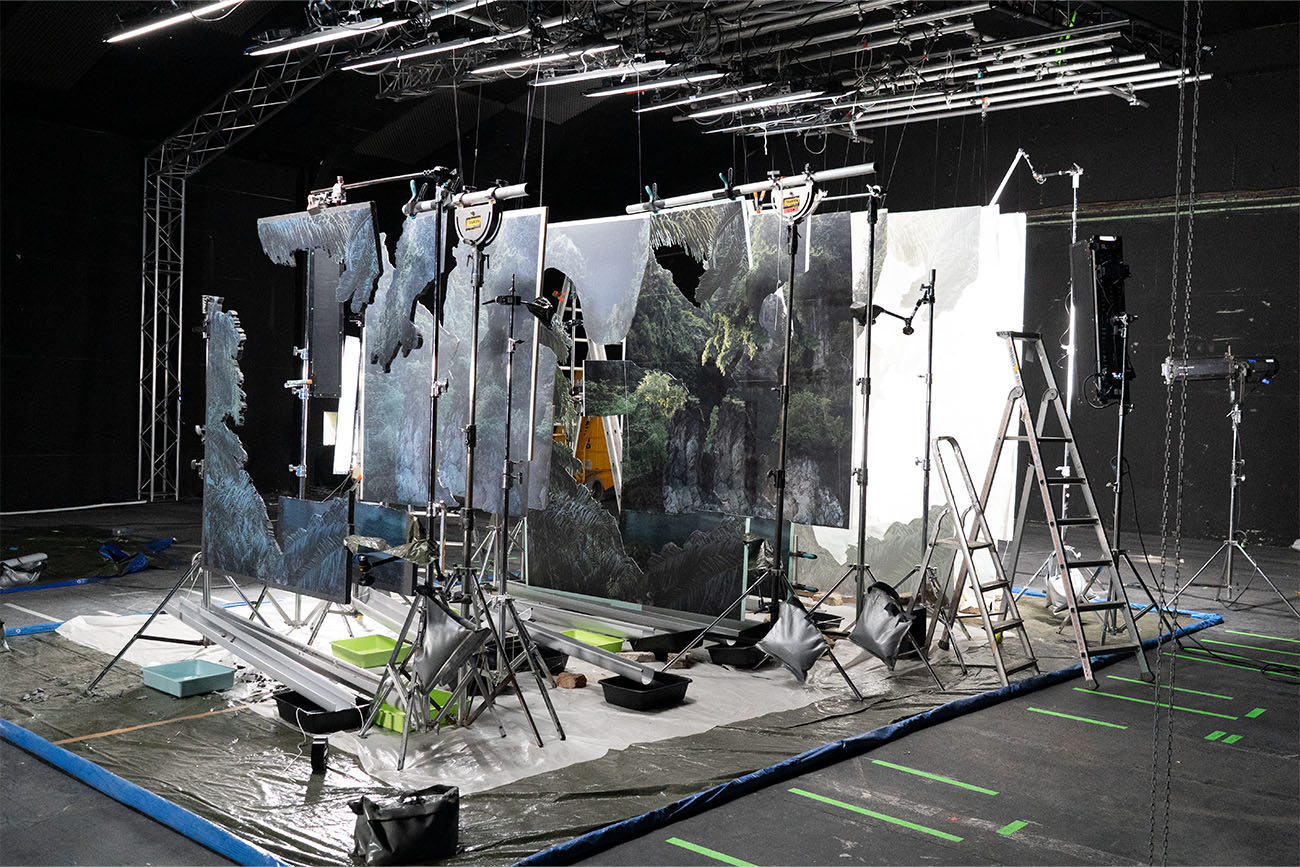

Dans une mise en scène quasi-architecturale, un paysage émerge de l’obscurité. Peu à peu, le décor se délite, laissant place au suivant. À mesure que le jour pointe, le paysage fond sans jamais disparaître. À rebours des time-lapses auxquels les écrans nous ont habitués, l’image se déploie ici dans une lenteur méditative, tandis que ses multiples strates se révèlent en arrière-plan. Mais quel est donc ce paysage où chacun est invité à contempler le passage du temps ?

Artiste, photographe et vidéaste, Noémie Goudal (1984) excelle dans l’art du trompe-l’œil. Au gré de ses rencontres avec des experts en paléoclimatologie, l’artiste française explore l’histoire des paysages à travers les âges, et interroge la perception que l’on s’en fait. À chaque œuvre, elle compose des paysages photographiques où réalité et fiction semblent se confondre.

À l’occasion de la Biennale de Sharjah, l’artiste française investit l’ancienne clinique Al Dhaid. Elle y présente son dernier film, Supra Strata, réalisé à l’occasion du Prix Marcel Duchamp, pour lequel elle a été sélectionnée en 2024.