Cette œuvre s’inscrit plus largement dans la démarche artistique de Chacon et sa réflexion constante sur les peuples colonisés réduits au silence. Maintes fois, l’artiste a ancré ses créations dans les réalités historiques et politiques des peuples autochtones d’Amérique du Nord, d’où il est originaire. Il y explore les violences coloniales, les déplacements forcés et l’effacement des cultures, à travers des œuvres qui font de la musique une forme de mémoire active. Sa composition Voiceless Mass, récompensée par le prix Pulitzer en 2022, en est une saisissante illustration. Écrite pour orgue, percussions et ensemble à cordes, la pièce se déroule dans un lieu spirituellement chargé – une cathédrale – et fait résonner, par l’absence même de chant, la marginalisation historique des voix autochtones au sein des institutions religieuses et coloniales. Dans Silent Choir (2021), Chacon pousse cette idée plus loin encore : lors de cette performance réalisée à Washington D.C., un groupe de participants s’est tenu, immobile, dans l’espace public, sans émettre un son. Leur présence silencieuse agit comme un geste politique – une occupation muette mais puissante dans un lieu saturé par les discours. Le silence y devient tension, cri intérieur et réclamation. Enfin, Three Songs (2021) donne la parole à trois femmes indiennes d’Amérique, filmées en train de chanter dans des lieux marqués par des violences, des déplacements et des massacres coloniaux survenus dans chacune de leur Nation. Là encore, le chant devient un outil de réappropriation et de mémoire. Chacon tisse un lien fort entre territoire, voix et histoire, permettant à la musique de résonner dans des lieux chargés d’oubli.

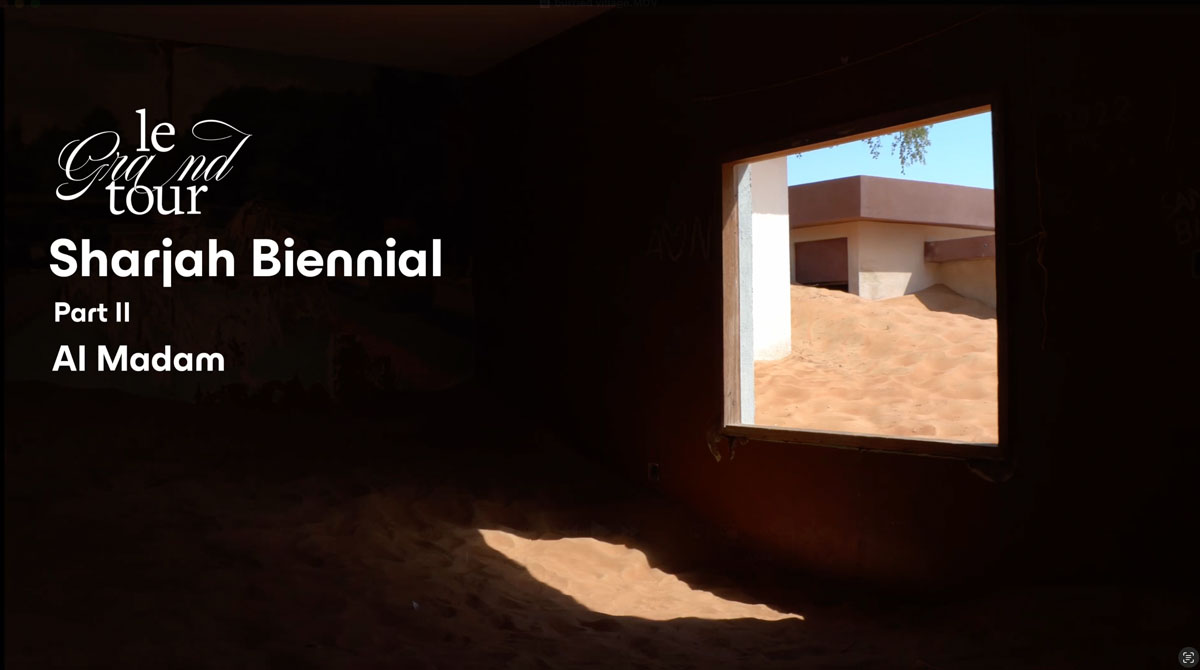

À la Biennale de Sharjah, A Wandering Breeze prolonge ce fil : dans le désert d’Al Madam, Chacon élargit la portée géographique et symbolique de son travail. Si ses œuvres précédentes étaient enracinées dans le territoire nord-américain et les Nations autochtones, cette pièce ouvre un dialogue à une échelle plus large. En faisant entendre ici des voix bédouines dans des maisons abandonnées, il fait résonner d’autres histoires de déplacement, de dépossession, d’effacement. Son œuvre transforme ce village fantôme en un espace d’écoute et de mémoire partagée, où les récits laissés en marge trouvent enfin un lieu pour se dire, dans le souffle du vent.

Par endroits, des traces de vie persistent. Sur un mur rongé par le temps, un bleu pâle résiste encore à l’emprise du désert. Dans une autre maison, presque entièrement envahie, une teinte verte apparaît sous une fine couche de poussière, comme un écho à l’époque où ces espaces étaient censés être habités. Plus loin, une frise orange court le long d’un plafond à demi effondré. Ces couleurs, bien que fanées, contrastent avec le sable et rappellent qu’ici, on avait tenté d’ancrer un foyer, de donner une identité à ces murs aujourd’hui ouverts aux vents. Chaque passage d’une pièce à l’autre révèle de nouveaux détails, des fragments de carrelage brisé, une moulure discrète, une inscription à moitié effacée sur un mur. Et toujours, ces voix qui s’élèvent, flottant au-dessus des dunes, résonnant entre les parois délabrées. Comme si le village refusait d’être totalement englouti, comme si l’œuvre de Chacon lui rendait une présence, une mémoire vibrante, insaisissable et fragile.